|

École

et société de 1850 à nos jours

(Damien

Boulonnais)

La

question scolaire constitue un enjeu de société qui nourrit abondamment le

débat politique.

Tapez l’adresse suivante :

http://www.encarta.msn.fr puis dans

« rechercher sur l'encyclopédie » tapez « enseignement en

France » puis OK, cliquez ensuite sur

résultat obtenu.

QUESTIONS :

1

– Quelle est la trilogie fondamentale du système éducatif français ?

2

– Définissez le terme laïcité appliqué à la sphère scolaire.

3

– Donnez un exemple actuel de défense de la laïcité à l’école.

4

– Qui est le personnage sur la photo ? Retrouvez son nom dans l’article.

(III B) Recopiez la première phrase des paragraphes 2 et 3. et cliquez sur le

lien proposé.

5

– Pourquoi peut-on dire que les lois de 1881 et 1882 sont

révolutionnaires ? Quels changements instaurent-elles ?

6 – Voici un texte

fondateur de « l’école de Jules Ferry ». Répondez aux

questions.

Loi du

28 mars 1882

Art.1er. – L’enseignement primaire

comprend :

-

l’instruction morale et civique ;

- la lecture et l’écriture ;

-

la langue et les éléments de la littérature

française

- la géographie, particulièrement celle de la

France ;

- l’histoire, particulièrement celle de la France à

nos jours ;les éléments de sciences naturelles, physique et

mathématiques, leur applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts

industriels […]

Art.2 – Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine,

en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le

désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse en dehors des édifices

scolaires.

Art.4 – L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des

deux sexes de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être

donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire,

soit dans les écoles publiques ou libres […]

1-

Pourquoi est-il

possible d’affirmer que l’enseignement primaire a pour mission la

formation du futur citoyen ?

2-

Comment la loi

garantit-elle la liberté de choix des parents ?

Lisez attentivement ce

texte et répondez aux questions qui suivent :

|

Extraits de la lettre de Jules Ferry aux

instituteurs de France, le 17 novembre 1882.

Le

ministre de l’Instruction publique écrit aux instituteurs à propos de la loi

du 28 mars 1882. Cette loi essentielle pose les bases du système scolaire

jusqu’aux années 1950. Elle en fonde les principes.

|

« Monsieur l’Instituteur,

L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Eglise,

l’instruction morale à l’école. Le législateur n’a donc pas entendu faire

une œuvre purement négative. Sans doute, il a eu pour premier objet de

séparer l’école de l’Église, d’assurer la liberté de conscience des maîtres

et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps

confondus : celui des croyances qui sont communes et indispensables à

tous, de l’aveu de tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28

mars : elle affirme chez nous la volonté de fonder une éducation

nationale, et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le

législateur n’hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul

ne peut ignorer. […] Il a paru tout naturel que l’instituteur, en même

temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces

règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement

acceptées que celles du langage ou du calcul.

|

Si vous êtes parfois embarrassé pour savoir

jusqu’ou il vous est permis d’aller dans votre enseignement moral, voici

une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de

proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s’il

se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être

froissé de ce que vous allez dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ;

sinon, parlez hardiment : car ce que vous allez communiquer à

l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse, c’est la sagesse du genre

humain, c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs siècles de

civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l’humanité. […]

Il ne suffit pas que vos élèves aient compris et

retenu vos leçons ; il faut surtout que leur caractère s’en

ressente : ce n’est pas dans l’école, c’est surtout hors de l’école

qu’on pourra juger ce qu’a valu notre enseignement. »

|

|

7

– Quelles sont, d’après Jules Ferry, les deux nouveautés essentielles

contenues dans la loi du 28 mars 1882 ?

8

- Quelle séparation instaure la loi de 1882 sur l’école ?

9

– Quelle est aussi la mission de l’instituteur ?

10 – En quoi les grands principes énoncés par Ferry sont-ils révélateurs

des enjeux de la République ?

11 – Expliquez le dernier paragraphe du texte. Peut-on dire que de nos

jours il est toujours d’actualité ? Pourquoi ? Justifiez votre

réponse par des exemples précis.

Chronologie de l’enseignement professionnel et

technique

De 1815 à

1879. : Le temps des initiatives privées

L’État se

contente de gérer ses grands établissements, fixe le cadre réglementaire des

établissements techniques et favorise la création de ces établissements par des

subventions. Date majeure : la loi Guizot du 28 juin 1833 qui, oblige les

communes chefs-lieux de départements à ouvrir une école primaire supérieure

destinée aux élèves souhaitant s’orienter vers " le commerce et l’industrie ".

1819 : 25 novembre :

Création de cours publics et gratuits pour ouvriers au Conservatoire des arts

et métiers

1820 :

Création de l’École de commerce de

Paris

1833 :

28 juin : Loi Guizot et création

des écoles primaires supérieures.

1851 :

Création de l’École Pigier à Paris. 22

février : Loi sur le contrat d’apprentissage.

1863-1865 :

Commission sur l’enseignement

professionnel qui aboutit à la première définition de l’enseignement technique.

De 1880 à

1918 : Les premiers jalons de l’enseignement technique

L’État

privilégie quatre directions : la création de nouveau établissements publics

(ouverture des 1ères écoles nationales professionnelles en 1886-1887, création

des écoles pratiques de commerce et d’industrie en 1892), la prise en charge progressive

de l’enseignement technique par le ministère du Commerce et de l’Industrie

entre 1892 et 1900, le développement d’un nouvel enseignement technique

supérieur par des instituts techniques annexés aux facultés de sciences et de

droit, la loi, enfin, celle de décembre 1880 sur les écoles manuelles

d’apprentissage.

1880 :

11 décembre : Loi portant

création des écoles manuelles d’apprentissage.

1886 :

28 septembre : Ouverture de la

première ENP Écoles nationales professionnelles à Voiron (Isère).

1902 : Création

de l’AFDET (Association française pour le développement de l’enseignement

technique).

1911 :

24 oct : Création des comités

départementaux de l’enseignement technique. Création du certificat de capacité

professionnelle (futur CAP).

1912 :

26 octobre : Création de l’École

nationale de l’enseignement technique.

De 1919 à

1958 : La construction d’un enseignement technique au sein de l’Éducation

nationale

Un

enseignement technique " indépendant "du commerce et de

l’industrie émerge. Il est géré par l’Éducation nationale (1920). Il s’appui

sur la loi Astier du 24 juillet 1919. On assiste au développement d’un réseau

d’écoles censé répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée, puis à partir de

1931, au chômage. A partir de 1938, l’enseignement technique subit les

contingences de la Défense nationale (création des centres de formation

professionnelle accélérée en 1939 et développement de ces centres entre 1940 et

1944). Le régime de Vichy est à l’origine d’une évolution majeure pour

l’organisation de l’enseignement technique : en encourageant la création

des centres de formation professionnelle, il participe à la création ex nihilo

d’un enseignement professionnel distinct de l’enseignement technique. A la

Libération, l’enseignement technique est réorganisé entre 1944 et 1949, tandis

que l’on assiste à la séparation progressive de l’enseignement

" professionnel " et de l’enseignement

" technologique ". C’est à la même époque que les relations

multiples entre l’enseignement technique et les entreprises s’institutionnaliseront

et se normaliseront (création des commissions professionnelles consultatives).

1919 :

24 juillet : Loi Astier :

organisation de l’enseignement technique industriel et commercial,.1ère

définition de l’enseignement technique : objet :un enseignement

général, l’étude théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers en

vue de l’industrie ou du commerce "

1922 :

26 septembre : Décret sur

l’orientation professionnelle.

1925 :

13 juillet : Création de la taxe

d’apprentissage. 16 juillet : Création des chambres de métiers.1926 :

31 mars : Création du Brevet

professionnel.

1928 :

20 mars : Loi sur le contrat

d’apprentissage.

1939 :

21 septembre : Création des

centres de formation professionnelle (futurs centres d’apprentissage)

1941 :

15 août : Réforme Carcopino et

transformation des EPCI en collèges techniques.

1942 :

4 août : Monopole de l’État dans

l’organisation et la délivrance des titres et diplômes professionnels.

1944 :

18 septembre : Réorganisation de

l’enseignement technique.

1947 :

16 janvier : Création des écoles

nationales supérieures d’ingénieurs. 19 juin : Remise du plan

Langevin-Wallon.

1952 :

19 février : Création du brevet

de technicien.

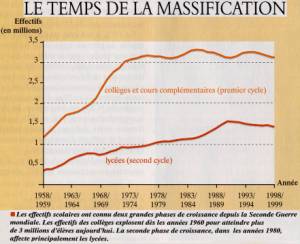

De 1959 à

1980 : l’enseignement technique vers la massification

L’enseignement technique et

professionnel est désormais intégré dans le système éducatif et participe à la

" démocratisation " de l’enseignement. Les collèges

d’enseignement technique (CET) connaissent une croissance rapide de leurs

effectifs mais risquent de se transformer en voie de relégation. L’enseignement

technique trouve de nouveaux axes de développement avec l’apparition des IUT et

BTS qui accompagnent la forte croissance des professions intermédiaires et le

mouvement d’augmentation générale du niveau de qualification de la main

d’œuvre. En 1971, une relance de la voie de l’apprentissage est

esquissée : c’est le début de la théorisation de l’alternance.

1959 :

6 janvier : intégration de

l’enseignement technique dans le système éducatif (prévoit la création des

BTS). 10 sept : Création du CAPET.

1960 :. 9 août : Transformation des

Centres d’apprentissage en Collèges d’enseignement technique (CET) et des ENP

et collèges techniques en Lycées techniques.

1962 :

2 août : Transformation du

brevet de technicien en brevet de technicien supérieur (BTS).

1965 :

1er juin : Ouverture

des premiers CFPTA des lycées techniques. 10 juin : Création du

baccalauréat de technicien.

1966 :

7 janvier : Création des IUT. 3

décembre : création des baccalauréats de technicien (1968) et du BEP (1969)

1970 :

9 février : Création des classes

d’adaptation.

1971 :

16 juillet : Quatre lois sur la

formation professionnelle, l’apprentissage et les enseignements technologiques

(prévoient l’alternance).

1973 : 2 février : Création des GRETA

1975 :

11 juillet : Loi Royer sur

l’apprentissage (titre 4 : enseignement et formation professionnelle).

1976 :

28 décembre : Loi Haby.

1978 :

13 juillet : Statut de

l’apprentissage.1979 : 3 janvier : Encouragements à

l’apprentissage. 16 juillet : Création des séquences éducatives en

entreprise dans les LP.

De 1980 à

2001 : vers de nouvelles relations écoles-entreprises

Comme tout le système éducatif,

l’enseignement technique et professionnel connaît une certaine crise (économie,

mutations sociales. Dans l’objectif de 80% d’une classe d’âge au niveau bac, de

nouveaux diplômes sont créés comme le bac pro en 1985 (volonté de

valorisation de cet enseignement). Des relations nouvelles entre l’entreprise

et l’école sont mises sur pied : les stages se généralisent dans toutes

les filières de l’enseignement technique ; ils sont désormais appréhendés

comme de véritables périodes de formation.

1981 :

1er juillet :

Création des Zones d’éducation prioritaires (ZEP).

1982 :

26 mars : Ordonnance sur

l’insertion sociale des jeunes de 06 à 18 ans. 12 juillet : Lois sur les

formations professionnelles alternées.

1984 :

Création de classes expérimentales de

4e et 3e dans les LEP.

1985 :

23 décembre : Loi Carraz sur

l’enseignement technologique et professionnel avec création du baccalauréat

professionnel, transformation des LEP en LP et des lycées techniques en lycées

d’enseignement technologique.

1986 : Création des 3e et 4e

technologiques.

1987 :

17 juillet : Loi Seguin sur

l’apprentissage.

1989 :

10 juillet : Loi d’orientation

Jospin.

Source :

Ministère de l'éducation nationale -

Enseignement professionnel

|